毎週火曜日の午前中、国立市西の西福祉館前には看板が立つ。「お困りごと相談会。どなたでもおいでください」。相談に応じるのは主にくにたち社協のCSW。そして、西のことならなんでも知っている方々にも会える時間。

西には蕎麦屋がない⁈

冨樫 廣志さん 1934年(昭和9年)生まれ88歳 西福祉館運営委員会委員長

50年近く、国立市西に暮らす冨樫廣志(とがしひろし)さん。

故郷の山形から上京、電気通信の技術者だった昭和30年代の終わり、国立市内の電話普及調査を担当したことがある。当時の電話は磁石式で、電話機のハンドルを操作して交換手を呼出し、通話を申し込みして通話する方式だった。

かつての黒電話よりも以前、アニメの「となりのトトロ」にでてくるあの電話機だ。

「それでそろそろ国立市内でも各戸の電話工事をしようということになって。新たに建設された谷保の富士見台団地では、入居したらすぐに各家庭に電話がひけるようにしたんです」

それをきっかけに冨樫さん自身も国立市西のはずれ。立東地区の隣に移り住む。

「当時の立東商店街には米屋から魚屋からなんでもあって、ボーリング場まであった。その敷地がのちのオリンピック(スーパー)。でも今の西地区はまとまった商店街がない。ふらりと寄れるようなカフェや、高齢者がちょっと昼に食べにいこうかな、というような蕎麦屋がないんです」

人が出会う場所、集まる場所をみんなでつくるしかない。それが西福祉館の活動につながっている。

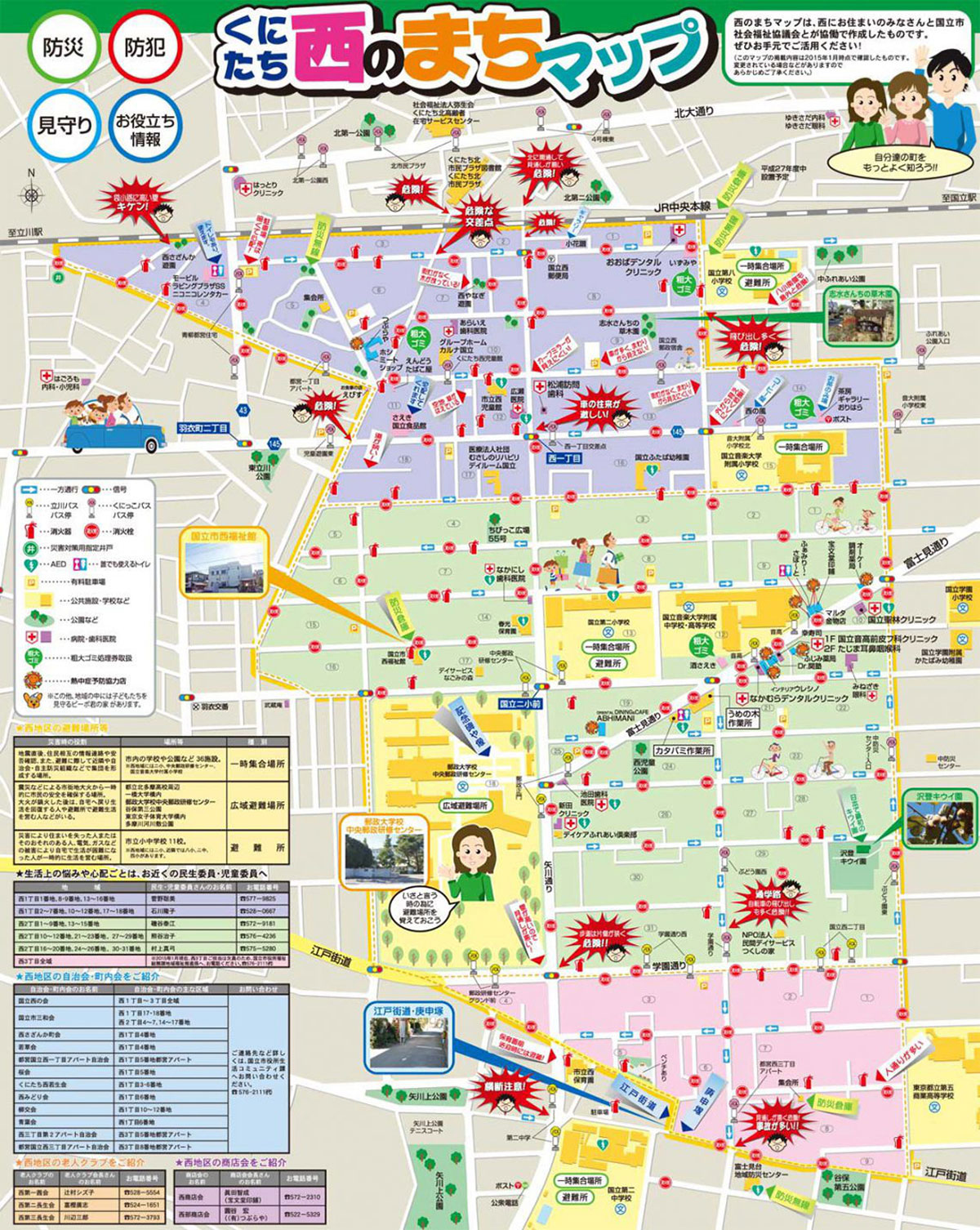

みんなでつくった西のまちマップ

冨樫さんとともに、その西地区で長く地域を見守ってきたのが伊藤孜(つとむ)さん。昭和19年に、都心の蒲田から国立に移転したときは、まだ6歳だった。

「駅を降りて富士見通りを歩いてきても、まわりにはほとんど家がなくて松林や雑木林ばかり。ガスも水道もなくて、隣に一軒だけ立派な家「旧高田邸」に井戸があり、水はそこからもらっていました」

昭和20年3月の東京大空襲のときには、東京の空が真っ赤になっているのが見えた。20年4月には、当時たった一つしかない甲州街道南の第一小学校まで歩いて通うことに。

「遠くて大変でした。中学もまた東にある第一中学まで。一橋大学の中を通ったけど、遊び場だったから池で泳いだり、時計塔にのぼったこともある(笑)」

現役時代は都心に勤めていたが、近くの第八小学校には創立時から関わり、また国立西の会(自治会)を通じてまちの安全を守ることも重要だとの思いで防犯協会に入り、そのほか旧駅舎保存の会などさまざまなボランティアを通じて、多くの人と知り合いになることができたという。

自治会に参加しない人も増えてきた昨今、地域のつながりに危機感を感じていた社協とともに、8年前から立ち上げたのが「くにたちの西がいちばん!プロジェクト」だ。

西福祉館を中心にひな祭りなど交流の機会をつくり、とくに、西地区がどんなまちなのか、危険なところや消火栓、店舗などを地図に落としこんだのが「西のまちマップづくり」

延べ200人あまりの人が実際に地域を歩いて参加した。

「西福祉館の屋上では専門家を招いて、小学生と天体観測などもやってきた。若い人とも一緒に行動して、楽しむ仕組みをもっと考えたいね」

伊藤 孜さん 1938(昭和13年)生まれ84歳。「くにたちの西がいちばん!プロジェクト」代表。

民生委員は視野が広がり自分の勉強に

そして西福祉館の管理を任されている磯谷泰江さん。職場結婚した夫の実家がある国立へ、1978年(昭和53年)、墨田区から転入してきた。引っ越して3年後には自治会の会計を頼まれ、その2年後には西福祉館の管理人の仕事が回ってきていつのまにか数十年。

「昔と今で一番大きく変わったのはゴミ収集ですかね。私の地域では大きなバケツを1コ用意して、みんなでそこにゴミを集めて捨てては洗って…。あとは下水の消毒も、町会に所属しないと消毒液がもらえないので、それが町会に入るメリットにもなっていて」

1992年(平成4年)には民生委員※に推薦されて3年×8期、24年間務めた。75歳定年制。民生委員は地域の家庭のさまざまなお困りごとを知って、行政の関係部署や社協につなぐ役割をもつ。介護保険制度がまだ導入されていなかった時代だったので

「近所に困っている人がいたら病院に連れていったり、食事を持って行ったり。訪問が仕事でしたし、いまほど個人情報がうるさくなかったから、奉仕の心で動いていました」

当時の民生委員は主婦の方が多かったが、現在では男性もいるし、働いている方もいる。

「人のためだけでなく、自分の勉強になる。お仕事もっていてもできますよ。今、民生委員は成り手がいなくて困っています。地域によってバラツキありますが、多い方は一人が1200世帯ほど受けもつこともあります。行政から情報がくるわけではないので、自分でアンテナを張り、自治会などと連携することが大事ですね」

磯谷 泰江さん 1942年(昭和17年)生まれ80歳 西福祉館管理人

日ごろから顔見知りになれるか

冨樫さんは言う。

「くにたちは災害や空襲にも震災にもあっていない。なので、隣近所でごはんを分け合って食べる、助け合ってしのぐ、という経験をしていないですよ。だから隣近所で気を利かして、あのおばちゃん最近顔見ない、大丈夫か、雨戸をどんどんたたいて元気か、という地域ではないわけだ。ほおっておくと見ても見てないふり、知らんぷりという傾向になりやすい」

「特殊詐欺なども、親切に話を聞いてくれる人がいたりすると、たとえ詐欺だとしても信じてしまう高齢者がいる。ほんとは寂しいからなんです」

だからこそ、日々の安全なつながりをつくらなければ、と願う。日ごろから顔を知っていれば、イザというときにも声をかけられる。ひとりひとりが安心して暮らせるまちになるように見守っている人たちがいる。

※「民生委員」とは

民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員。無報酬。地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っており、創設から約100年の歴史を持つ制度。

また民生委員は児童福祉法によって「児童委員」も兼ねており、妊娠中の心配ごとや子育ての不安に関する様々な相談や支援も行う。

その地域の実情をよく知り、福祉やボランティア活動などに理解と熱意があるなどの要件を満たす住民が民生委員・児童委員に選ばれる。国立市では52人の民生委員・児童委員と4人の主任児童委員が市内全域を担当している。

西福祉館

施設貸出時間:9時~22時(要予約)

予約受付日時:火曜日、木曜日、土曜日、

各曜日の9時〜12時

所在地:東京都国立市西2-17-32(地図をみる)

電話:042-576-2111(代)

(市役所まちの振興課)

こちらの特集については、地域で活動されているライターさんにご協力をいただき記事を作成していただきました。

特集「今日も元気で」バックナンバー

-

2022年6月28日

vol.1 ここはみんなの居場所カフェ -「喫茶わかば」にようこそ!-

-

2022年9月1日

vol.2 街を見守るひと。地域のつながりをつくる西福祉館

-

2022年11月1日

vol.3 思いがめぐる子ども食堂

-

2023年1月3日

vol.4 くにたちカルタで遊びませんか

-

2023年3月3日

vol.5 「手話で楽しいコミュニケーション」~自然に会話がうまれるまち~

-

2023年5月1日

vol.6 「言葉と文化の壁を越えていく」 〜学んでつながるみんなの“ひまわり”〜

-

2023年7月1日

vol.7 つながりも野菜も一緒に育てる「くにたち陽向菜縁」へ、ようこそ!

-

2023年9月1日

vol.8 「くにたち福祉のつどい」4年ぶり開催!

-

2023年11月2日

vol.9 11/26(日) 市民福祉ミニバザー開催! 〜地域のために、いまできること〜

-

2024年1月1日

vol.10 福招く、誰もが笑顔に出会える街へ 〜ボッチャ・メダリストに聞く、国立のくらし〜

-

2024年3月1日

vol.11 ごはんがつなぐ優しい時間 〜みんなの居場所「たまご食堂」〜

-

2024年5月1日

vol.12 あなたらしさを応援する場所 〜「まんまのま」と「パワーアップ塾」〜

-

2024年7月1日

vol.13 地域の暮らしを支える仕事 〜ホームヘルパーの魅力〜

-

2024年9月1日

vol.14 隣近所ではじめた「女子会」 〜共助は楽しい集まりから〜

-

2024年11月1日

vol.15 地域の中でともに生きる 〜国立市障害者センター開所40周年〜

-

2025年1月1日

vol.16 くにっ高生から広がれ! くにたちの自然と元気の輪

-

2025年3月1日

vol.17 地域で守る子どもの安全 〜七小地域見守り会〜